中文互联网中“讨论”的死亡

0.引言

最近一段特殊时期,很多人观察到这样的现象:一些文章在微信公众号上能畅通无阻地发表,发表之后也能基本完好地保留在互联网上,反而是在更小众也更有自由主义倾向的豆瓣上发表时,迅速遭到审查和删除。这种有趣的对照促使我反思中文社交媒体的结构搭建。

政治哲学中的“公共领域”这一概念可以很好地解释这些现象。早在2000年代初的互联网1.0时期,全球的学者们就憧憬并且讨论过一件事:网络空间代替城市空间接管公共领域,甚至创造前所未有的理想公共领域的可能。显然这个理想最终破产了,但其破产的原因其实值得被分析。在这个层面上也能更宏观也更直观地理解为什么我们日常使用的中文社交媒体是现在这个样子。

互联网刚刚开始走进千家万户的那段时期,许多人幻想“数字化理想国”的到来是可以理解的。古希腊城邦当中对于公共事务的讨论传统深刻地影响了此后的西方政治体系,但其参与者仅仅是成年男性,而奴隶、女性和外邦人都被排除在外;19世纪法国的沙龙、咖啡馆和街心花园也是公共事务讨论场所的重要案例,但其参与者其实也限定在新兴资产阶级和既定文化圈的知识分子。所以在当互联网开始走进千家万户的时候,自然有一部分学者热切企盼,互联网作为全新的、低门槛的、匿名化的媒介会为全球网民带来前所未有的平等话语权,因此,它为什么不可以成为乌托邦式的公共领域呢?

△ 左:《雅典学院》;右:《在若弗兰夫人沙龙里诵读伏尔泰的悲剧〈中国孤儿〉》

很遗憾的是,故事后面的发展仍然遵循了那个重复了千百遍的俗套——人类期待某种技术的进步能够颠覆性地改善人类世界,但事实上,新的技术只是反过来再次强调了人类群体原生的缺陷。近20年过去了,我们或许并不用太长时间就能得出这样一个结论——至少在中文互联网中,真正意义上平等公开的讨论不(再)存在,社交媒体平台的搭建逻辑反而是在有意避免公共领域的形成。

匿名性消失了,取而代之的是实名化——社交账号须与身份证、手机号绑定。学者曾经畅享的那个民主、平等、分散、去中心化的世界终究也没有到来;可以看到,官方媒体、“头部账号”与草根用户之间已经拉开了无法逾越的流量差异。用户制造的内容(UGC)彻底溃败给专业团队制造的内容(PGC)。这似乎再次引出了那个从柏拉图的《理想国》开始质询至今的问题——追随领袖与创造等级制度是否是人类社会不可撼动的天性?

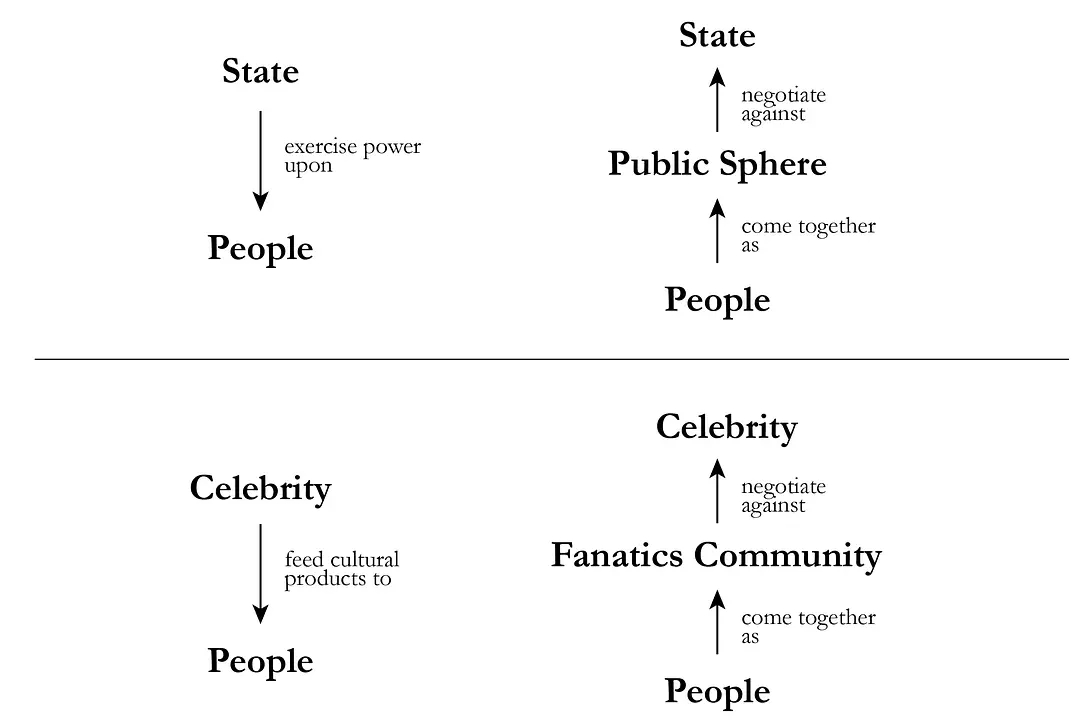

高质量的对话是公共领域形成的充要条件。“公共领域中,作为私人的个体来到一起,形成公众,”在这里他们不断通过理性对话达成统一的意见——公共的意见。公共意见在很多时候不同于统治性权力的意见,或者公众探讨并揭示的“真相”不同于统治性权力对于该事件的叙事。个体用户来到一起,借助公共领域的存在,自下而上提出商榷的意见。它是独立于国家和人民,又处在国家和人民之间并起协调权力平衡作用的中介。韩国的青瓦台网站和美国的白宫请愿网站都算得上是(经过简化后的)数字化公共领域。它在一定程度上自下而上反映了国民的意见,推动相应政策的改革。

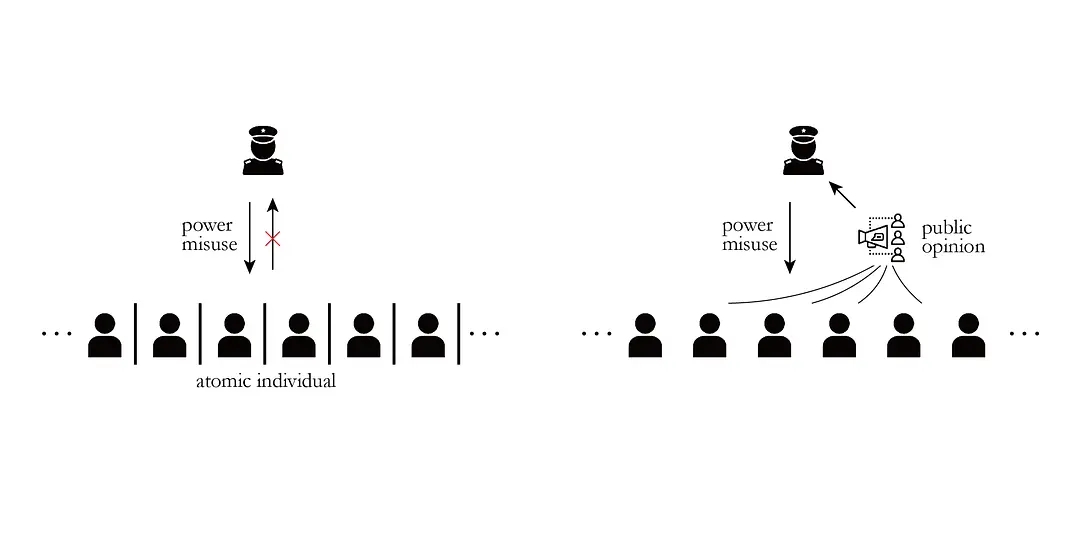

△ 左:公共领域不存在的情况下,用户被分为原子化的个体,面对权力的滥用没有渠道进行反馈,右:公共领域存在的情况下,作为私人的个体可以来到一起形成公众,讨论形成公共意见,对权力的滥用进行商榷。

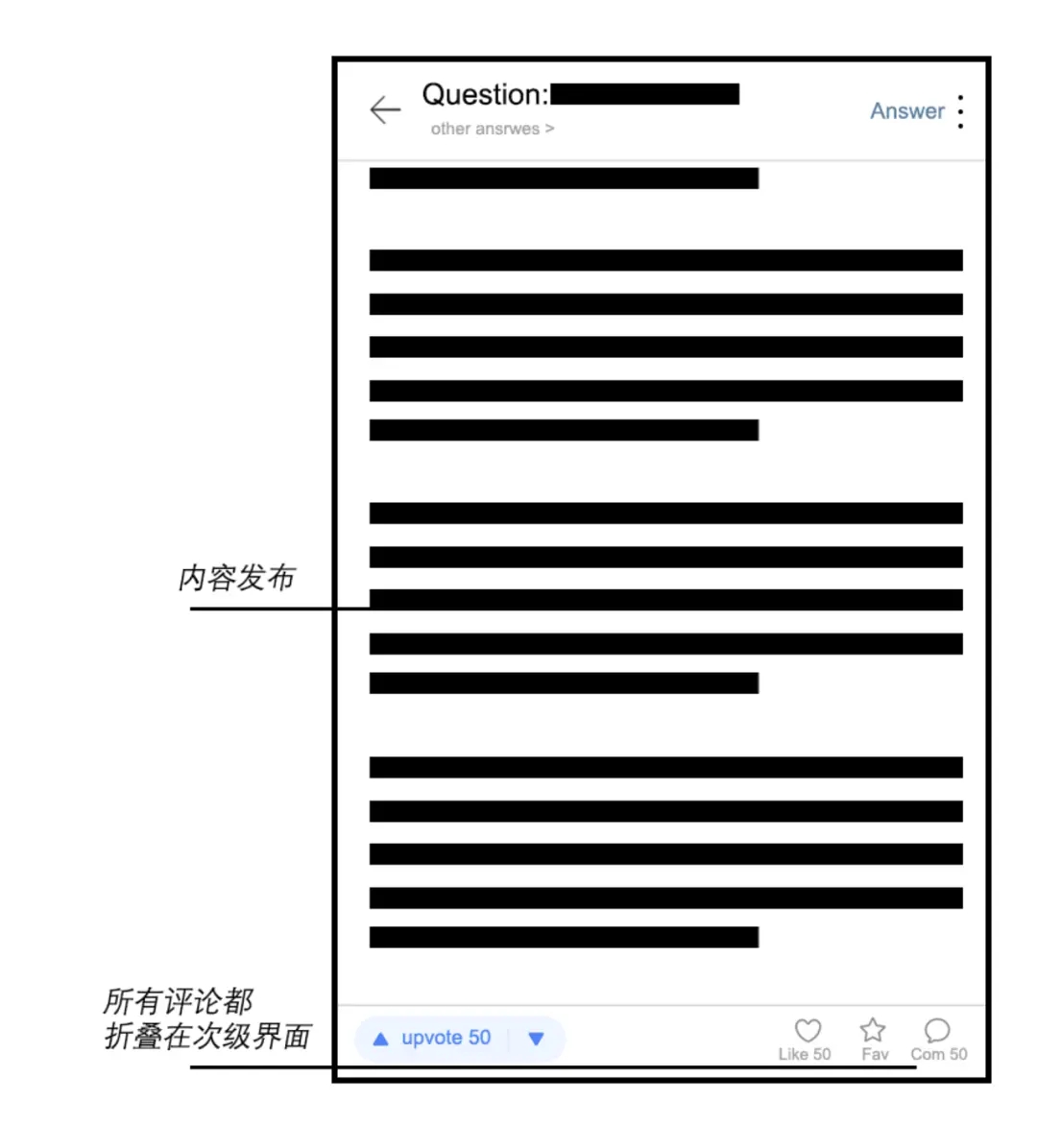

一篇公开发表的内容即便可以供所有用户浏览,但如果它结构性地避免了任何有效讨论的产生,这篇内容仍然不是“公共”的。这也是为什么当代传播学中一般认为,论坛、博客和留言板仍然是数字时代迄今为止最好的公共领域。很遗憾,我们已经见证了论坛与博客的衰落,而主流社交媒体的留言板早已被阉割到残缺不堪。

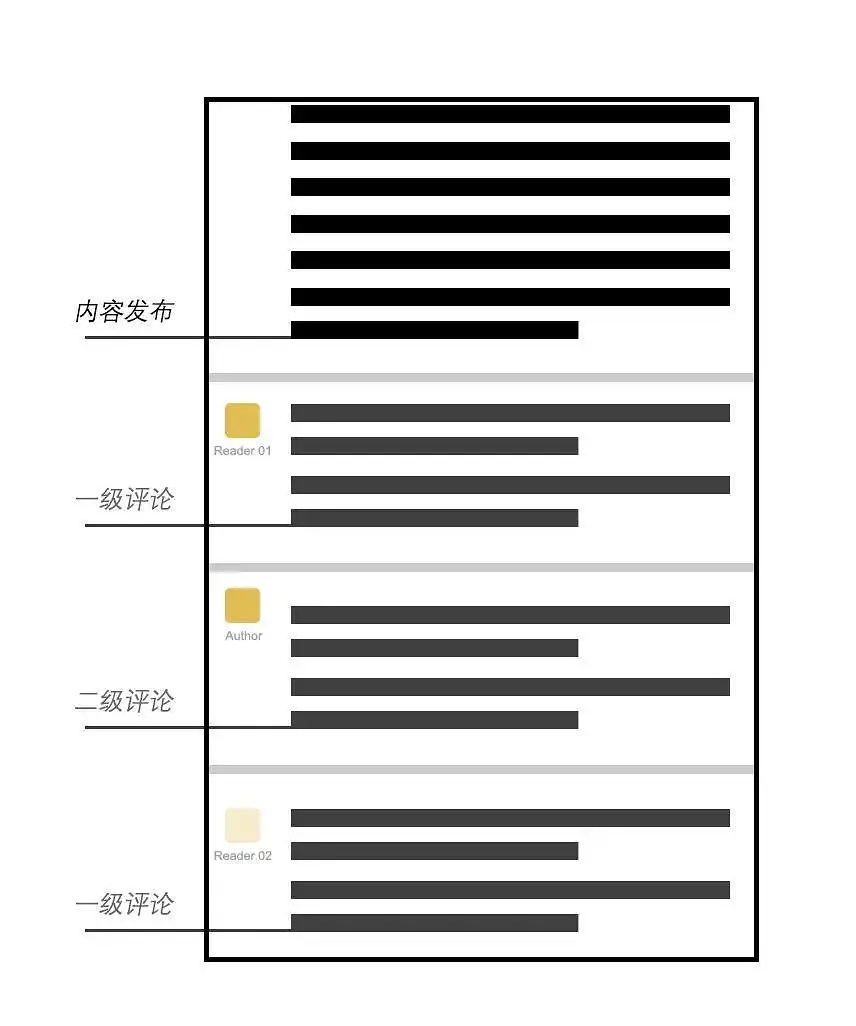

△ 传统的论坛和博客的交互界面中,信息层级是平等的。内容发布与所有评论以相同权重出现在同一界面中。

造成这种情况当然有多种原因,譬如很多人把论坛和博客的衰亡归咎于其从电脑端转战智能手机端的失败过渡,把社交平台中严重受限的留言板功能解释为对粗俗内容以及钻空子、刷流量等恶意行为的防范。但是综合说来,数字时代公共领域的消亡是技术原因,是时代发展,但是究其根本还是体制原因。

1.微信公众号

我们从自身发布内容最常用的平台——微信公众号平台开始,具体解剖这个问题。

作为全世界日/月活动量最大的社交平台,微信的成功与它初创时期良好的“私密性”分不开关系。朋友圈可以是意见发表的场所,但是发布的内容只可以由用户的好友看见。正是这一点促成了这款产品最初时期的成功,但是也正是这一点使得这个平台——无论其用户数量有多么庞大——实质上仍然是一个多中心的私人领域。

那么在微信平台中到底存不存在这样的场所,容许“互不相识的,作为私人的个体来到一起,形成公众,进行讨论而产生公共意见”?事实上是有的,那即是公众号推送中的“留言区”,这是微信平台中唯一一处允许“并未互相添加好友的陌生用户”同时出现并且汇集公共意见的地方。这样的情况也并不是没有发生过。2020年3月11日,互不相识的微信用户们在一篇推送的留言区接龙《人物》周刊的“发哨人”文字内容,体现的正是这种陌生用户之间富于合意的互动。

这大概也可以解释为什么微信推送中“留言区”受到如此严格的限制。

**限制一,无法讨论:**并非所有公众号都拥有留言区。在2017年12月6日之前,只有部分持续发布原创内容的公众号会得到官方邀请,开通留言功能。2017年12月6日到2018年3月12日是并不长的“好日子”,在这段时间注册的公众号自动带有留言功能。2018年3月12日以后注册的公众号再次没有留言区。理论上仍由微信官方不定时进行考核,考核成功之后向公众号运营者发出邀请开通留言功能。但是就运营者之间的交流可以知道,这实属极其个别的情况。

**限制二,讨论的数量受限:**如果公众号拥有留言区,那么留言数目的上限是100条。精选评论的限制是5条。另外更重要的是,作为讨论场所的留言区显然依附于“推送”才可以存在,而“推送”的数量被限制在订阅号每天1次,服务号每月4次。

**限制三,讨论的互动次数受限:**留言出现以后,只能由作者对评论进行最多一次回复。他人不得回复。(即便是后台已经极其私密化的留言,同样限制了48小时的回复时间。在此之后留言会被删除。)

△ 微信公众号图文消息的交互界面中,信息层级基本平等,内容发布与所有评论(上限100条)以相同权重出现在同一界面中。然而互动次数被限制在两次,并且只能由作者对读者进行回复,读者与读者之间难以互动。

**限制四,公众号主体对讨论内容负责:**留言的发布并不是由读者自主决定,而是由公众号的运营者在后台选择出来展示,这也意味着,如果留言区中出现的内容违规违法,公众号的运营者也需负担责任。事实上,这种逻辑体现在公众号运营的每一处细节。譬如,每篇推送发送之前需要用手机扫码确认发送——明确责任人——如果推送内容违规违法,那么可以快速追究到已经绑定了身份信息的个人。也譬如在留言区的申请上,2018年3月12日之后如果想要获得留言区,几乎唯一的方法是进行公众号迁移,即从“个人订阅号”迁移至“企业订阅/服务号”。而“企业”号的注册则需要提供除姓名、身份证号、手机号之外的更多信息,包括公司名称、注册号、法定代表人、社会信用代码、登记注册地址等。这种门槛的升高将公众号的内容发布更紧密地与企业绑定在一起,意味着主体要更加明确地意识到,自身对于内容的发布、留言区的讨论内容,都负有无处遁形的法律责任。

2.豆瓣

**在此基础上其实不难理解为什么更小众也更偏“自由主义”倾向的豆瓣平台对用户发布的内容进行了比微信更加严格的审查。**这是因为豆瓣的传播架构比起微信来说,已经算是极其容易形成“公共领域”了——无论是广播、日记、评论、相册或是小组中的发帖,留言区都是自动存在的。豆瓣平台上的留言数量不受限制、每一篇留言的字数也不受限制、留言之间互动次数依然不受限制。又因为自从2005年网站创建开始,“书影音”的标记就是功能的重点,豆瓣网的第一批“网红”以受教育程度较高,甚至带留学背景的知识分子为主。可以理解,这个数字空间自然有潜力成为公共意见凝聚的场所。

不得不提的是,豆瓣作为社交平台在2011年改版以前事实上以“友邻系统”知名。彼时,用户和用户之间的交往方式是申请“与对方成为友邻”,在这种情况下,两个用户要么互相关注要么是陌生人,更类似微信的“好友添加”,也更还原平常人际交往过程中交朋友的过程。这种亲密感、在场感和私人化特征打动了不少用户,最后也导致一部分用户在其“友邻系统”改版时一怒之下注销了账号。改版以后沿用至今的“关注”式互动基本类似于微博。当原先那种更趋向“原子化”的结构改变成更复杂也更流动的网状结构,“广播”、“小组”功能块也就正式化身成为豆瓣在数字时代的“广场空间”——如果说“友邻系统”更像是街坊邻居之间点对点的走访做客,那么现在,互不相识的人们可以更方便地聚集起来讨论事情了。

回到审查的话题上,正是因为“广场空间”的出现以及留言区的开放,豆瓣必须采取比微信更加严格的内容审查。豆瓣运营团队自身也清楚意识到这个结构性的问题。所以可以看到,他们做的不仅仅是对用户发布内容的严厉监管:在特殊时期,广播功能、日记功能、甚至热度很高的小组(如“豆瓣鹅组”)都会被暂时停用——“广场”暂不开放;特殊时期,拥有高粉丝量的活跃用户也更容易比草根用户遭到禁言甚至封号——意见领袖不许“摇旗呐喊”;此外,一些敏感内容即使不被删除,其留言区也会被限制为“不允许回复”——严防死守任何“公共领域”的出现。最后,几乎每当公共意见翻涌的时期,都会再次传来“豆瓣有可能被整个关停”的消息——非要进行公共讨论吗?那就干脆一窝端掉。一些清楚意识到此间取舍的老用户也会语重心长地规劝:勿商国是,知识分子还是回去讨论文艺作品吧。

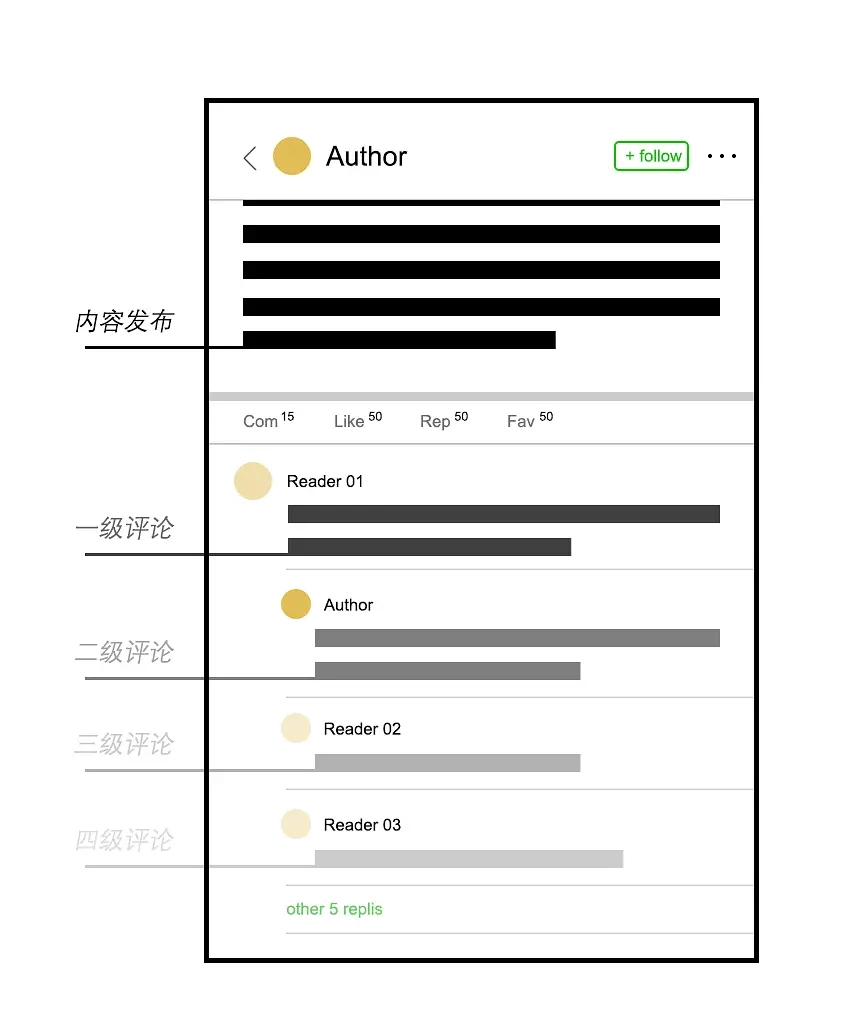

△ 豆瓣的交互界面中,评论之间的交互层级增多时,信息层级会经过一次折叠,内容发布与所有评论以不同权重出现在同一界面中。交互强度较高。

如果说真理是越辩越明的,那即是说公开的讨论会揭示出真相。如果讨论不被允许,那么真相就会永远隐没在阴影当中,某一单方面想要垄断叙事也变得容易起来。

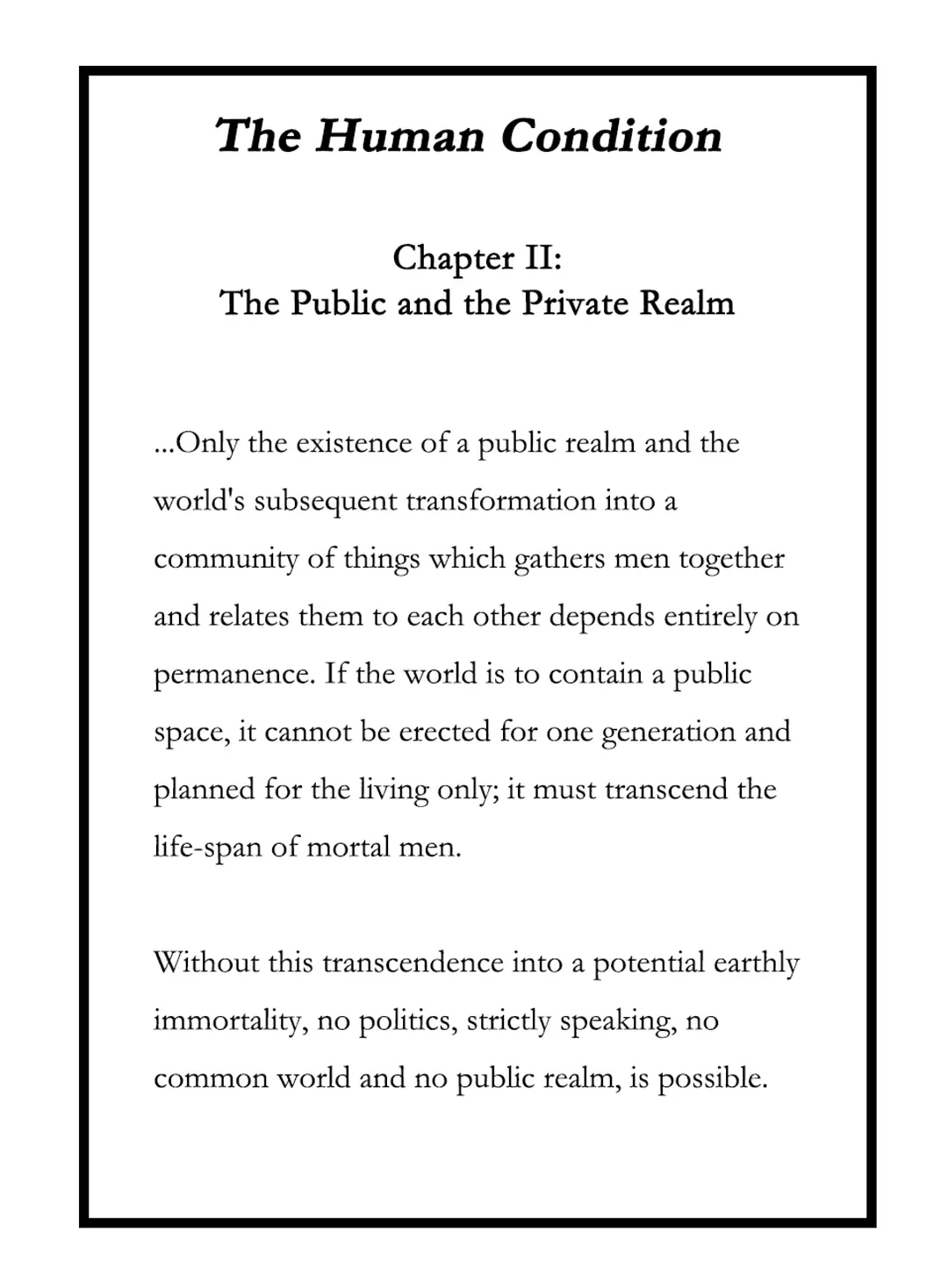

汉娜·阿伦特也在《人的境况(The Human Conditions)》中表达了基本相同的意见。正是她在1950年代第一次提出了“公共领域(public realm)”这一概念。阿伦特认为,公共领域既是多样的又是统一的。**人们从不同地方,不同方向对同一位置进行观察,聚集在它周围的人在多样性中看出了统一性。**所以公共领域的现实性依赖于多样与统一的同时存在。另外,真理或许本就是虚无的。在公共领域中,公众应“以意见取代真理,以意见掌握真理”。每个人都以自己的方式理解世界,发表不同的意见,没有人掌握的是绝对的真理。意见相互交流,公众才能对共同的世界有完整更多了解。

△ 汉娜·阿伦特与《人的境遇》节选

3.新浪微博

在豆瓣之后谈及微博,因相似的“关注”机制,两者之间有许多“结构性预防公共领域产生”是类似的。区别大概在于,在空间上,微博平台中表现出来的更多是用户以“大V”为中心产生聚集而不是以“话题”为中心产生聚集。我们无法否认新浪微博在2010年前后拥有一段黄金时期,但也同样无法否认在2013年以后,新浪微博似乎义无反顾实则必须走向了越来越表浅的娱乐化。

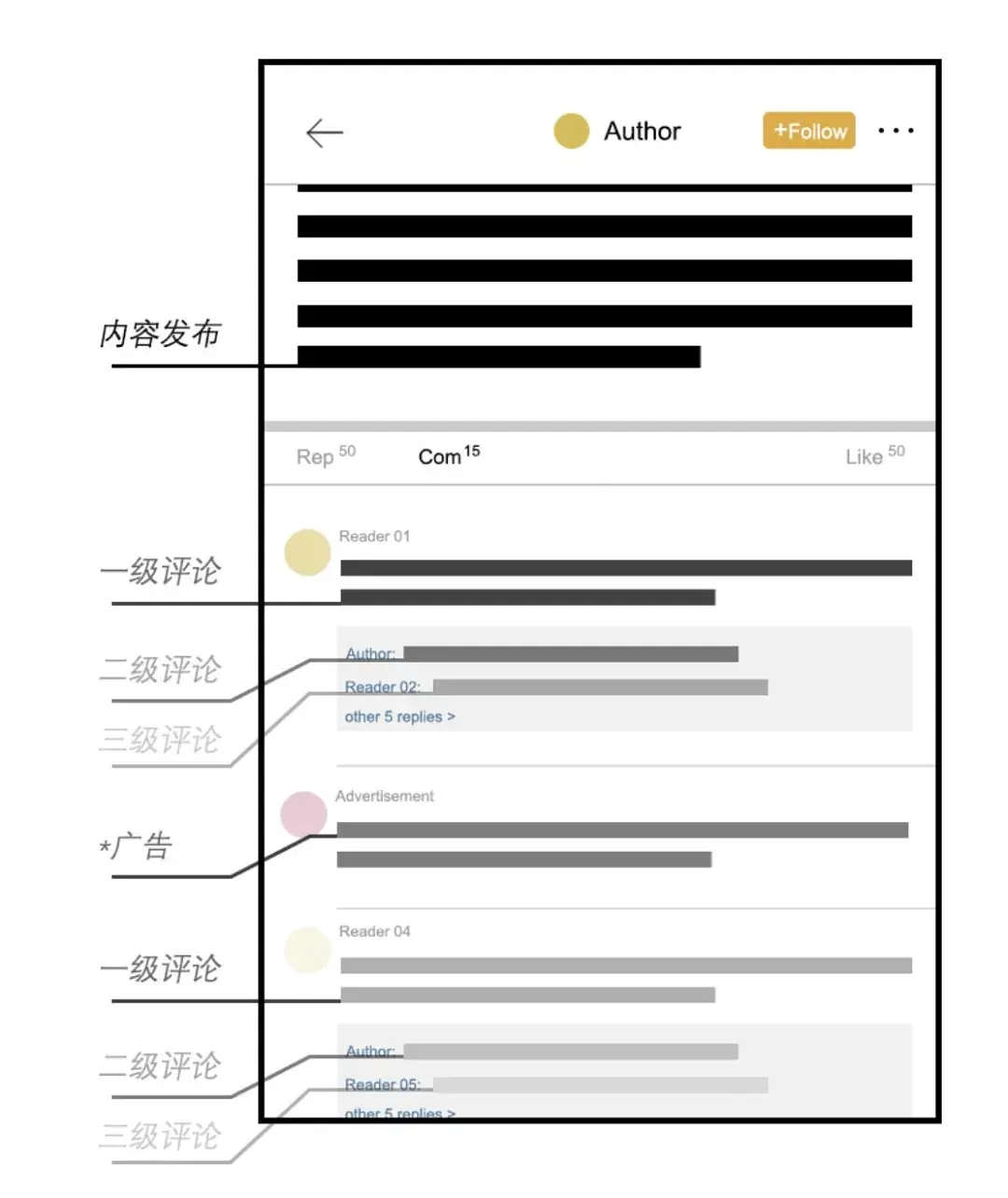

当谈及微博对于留言区公共性的控制,它则更多是从交互设计的空间结构上去降低留言讨论的重要性——留言的可视层级要远远低于内容本身。讨论的困难还在于用户与用户之间的往复交流被插入的广告打断。

△ 微博的交互界面中,评论之间的交互层级增多时,信息层级会经过一次折叠,内容发布与所有评论以明显不同的权重出现在同一界面中。评论区中会插入广告。

拜厄姆教授在《交往在云端:数字时代的人际关系(Personal Connections in the Digital Age)》将媒体分为“贫媒体”和“富媒体”。简言之,富媒体的信息传播线索少而单一,但它传递的内容可以更复杂;而贫媒体的信息传播线索则多而复杂,只是其内容往往简单明了。从这种意义上来说,新浪的重点产品从“博客(blog)”到“微博”的转变就可以被看做从富媒体到贫媒体的转向。后者的交互性质清楚说明它并不鼓励长篇的内容,更不鼓励长篇的回复,而是鼓励短小精悍、可以被快速浏览的内容,鼓励进行快速的、病毒式的扩展和复制(go viral)。

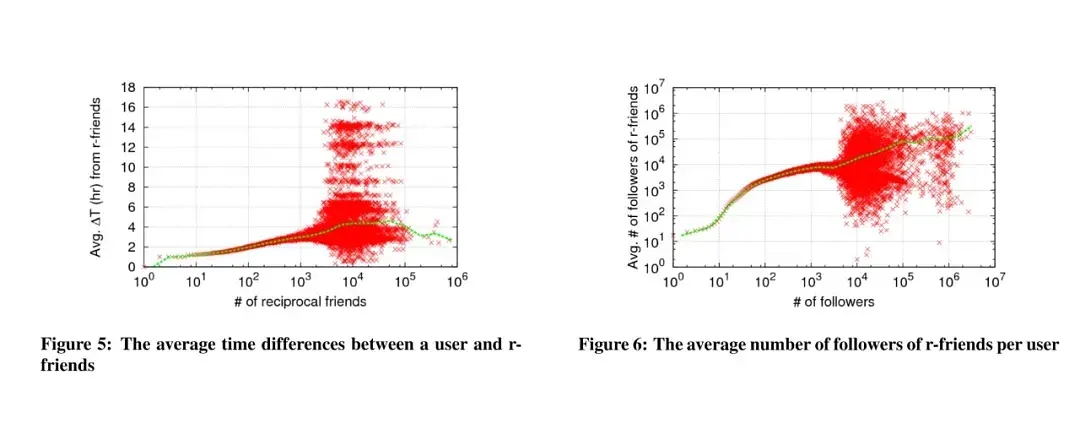

如果严格深究“社交媒体”的定义,微博究竟是不是社交媒体甚至都还值得再次思考。微博的媒体架构基本仿照推特(Twitter)。已有研究者进行过大数据抓取,结论是推特中用户的“互粉关系”其实非常不对等,所以,这个平台的主要功能或许应被理解为“获取信息”而不是“建立关系”。既然并不建立关系,也并未促进平等多元的对话,那么推特和微博就更像是“新闻媒体(news media)”而非“社交媒体(social media)”了。

△ Haewoon Kwak, Changhyun Lee, Hosung Park, and Sue Moon, What is Twitter, a Social Network or a News Media? 2010 研究展示了用户中极不对等的“互相关注”关系。十年后的

微博中草根用户的“丧文化”流行显然也与社会结构的原子化分不开关系——个体无法参与公共讨论或参与公共讨论也没有意义,这加强了个体的无力感,而这又进一步消耗了个体下一次参与公共讨论的积极性,于是无力感更深……在这种循环之下,似乎只有“丧”、“低欲望”和看似无关政治公共领域的“偶像消费”才是年轻人发泄注意力的仅存话题。

事实上以微博作为主要阵地的“饭圈文化”或许在这次分析中确实值得一提。我们可以把“饭圈”视作“消费世界中的公共领域”,它也行使了我们上述权力模型中的效果。这种严密的组织把本来互不相识“作为私人的个体”通过一个偶像作为中心聚集了起来,他们凝聚成为极具行动力的团体,在虚拟空间中进行大范围的“控评”和“公关”。因为可以结成社群,粉丝团体的话语权和地位显著提升了。他们不再是从前“偶像-追随者”二元关系中无法发声的普通受众,而是变成了可以积极参与偶像的“人设定位”和职业规划的长辈式人物。

△ 上:政治世界中的公共领域;下:消费世界中的公共领域(“饭圈”)

4.知乎

知乎与微博相似的地方在于,老用户同样普遍认为这个平台在其早期拥有一段黄金时期,而现在已经食之无味、弃之可惜。在2011年起开放内测注册后的两三年里,知乎更像是一个未出圈的学科精英游戏场,其早期用户凭借广博的知识积累,敏锐的洞察力以及狡黠的幽默感征服了不少人。他们展示优秀的求索过程,也擅于高超的玩笑去化解反智言论以及带有明显火药味的意见冲突。

与豆瓣的慢节奏不同,2019年8月知乎已经按成了F轮4.5亿元的融资。**十年来激进的商业化推动平台边界迅速扩大,从前那种所谓小圈子“精英气质”显然难以为继。**这种状态驱逐了一部分老用户。可以看到,新用户并不再着迷于接近真相,不再进行深度理性的讨论,甚至也不再拥有早期用户插科打诨的幽默感。在这个“知”字打头的平台中,似乎真正意义上以求知求真为目的的讨论正在快速消失。

△ 知乎的交互界面中,评论的信息层级会经过两次折叠,内容发布与所有评论并不出现在同一界面中。

**从结构上来说,知乎内部意见排序的形式增大了意见之间的内耗。**出于浏览体验的优化,交互设计中内容发布和评论之间也有明显的等级划分——评论的可视度大大低于内容本身。并且因为按照“赞数”对评论进行排序,用户和用户之间平等多次的对话变得困难。

近些年来,运营者也尽量避免平台对于特定社会事件形成公共领域的舆论热潮。而他们此时需要做的事情其实相对简单:只要把问题删掉,大量回答的内容也就一同消失。

5.机核网

今日头条属于新闻媒体而不是社交媒体,虎扑对于公共事件的讨论并不太具有理性的传统,短视频平台因为其所选择的媒介特性,同样并不太有可能形成有效的公共领域。我们认为机核网值得一提是因为发现其中知识性、思想性的内容在留言区引发了超出我们预期的高质量讨论。这不禁使我们想起十余年前一些论坛的黄金时期。

△ 机核网的评论区也经过折叠,其可视化层级也明显低于内容本身。但是交互的质量较高。这个图例是“沙丘研究所”在0粉丝的情况下在机核网发送的第一篇文章,它自动激发了大量阅读和高质量评论。

我们并不是机核网的老用户,在此处把它与前面四个社交媒体相提并论是因为它可以作为一个类型进行分析。我们需要考虑这个事实:中文互联网中并不是完全不存在优秀的讨论,像机核网这样的平台还是存在,只是这些讨论存在于比较小众的互联网岛屿里。

机核网中,以玩家身份聚集起来的用户其实不只是站在玩家和受众的角度,而是充满能动性地站在开发者、创作者和运营者的角度去展开讨论。这样的传统鼓励用户把思辨过程呈现出来,这在中文互联网中已经算是稀有品质。只是这个带有很高黏着度和cult气质的小众平台,其用户量显然没有办法和上述几个等量齐观。由于并未占据中文互联网生态中重要的、醒目的、不容忽视的疆域,机核网不太可能,事实上本来也无意成为一个真正的公共领域。

从结构上说,机核网的小众也体现在它在组织形式上更类似于一个线上社团而不是社交媒体。在时间维度上,媒体必须强调即时性。然而草根用户想要在机核发布内容,往往要经过几天甚至到几个月的内部审核时间。

6.比较与综述

我们描述了中文互联网中微信公众号、豆瓣、新浪微博、知乎、机核网这五个“社交媒体”的结构特性,并比较了这些平台上提供给用户们进行讨论的具体形式和空间,因之理解它们分别在技术上如何避免公共领域的形成。

从专业的角度来说,不同文献中的评价维度大同小异:《麦圭尔大众传播理论》中,丹尼斯·麦圭尔(Dennis McQuail)把新媒体的关键特征分为互动性、社会现场感、媒介丰富性、自主性、享乐、私人化和个人化。简·基茨曼(Jane Kietzmann)等人的研究将社交媒体分为七个功能块,分别是分享、在场、关系、身份、对话、群组与声誉。而上文中提及的《交往在云端:数字时代的人际关系》里,南希·K·拜厄姆(Nancy K Baym)提供的七个理解互联网的关键概念则是:交互性、时间结构、社交线索、存储、可复制性、可及性和移动性。

因为中文互联网的特殊性,我们把这些评价维度简化成了五点:审查力度、时间调度、互动强度、平台热度和存储。

不难发现,上述五个社交媒体都选择性地舍弃了五点的某些方面。微信公众号并没有过于严苛地进行内容审查,但在时间调度和互动强度上进行了严格的限制。豆瓣在时间调度和互动强度方面都没有进行过多限制,但用户数量显然低于微信,审查力度也明显更高。微博和知乎的交互设计把留言区隐藏在更不可见的位置,以此劝阻了用户之间多次往复的讨论。至于机核网这一类网站,其互动强度确实非常优秀,但是代价是漫长的审查时间以及内容热度的有限性——内容停留在小众平台上,无法进一步复制、转发以扩展意见的影响范围。

“存储”这一点主要针对于公众讨论的过程以及讨论以后形成的公共意见是否得到了妥善保存。在《人的境况》相应章节的论述中,阿伦特认为公共领域是超越了凡人的有限生命而具有潜在世俗永恒性的领域。它“持续存在”——一代又一代的人们生生灭灭,但发表公共意见的火种永不熄灭,重要的事件也应该被永久储存在公共领域中,作为后来者值得参考的历史材料。

△ 汉娜·阿伦特与《人的境遇》节选

相比阿伦特的时代,当代信息的存储显然在技术上进步了无数倍,然而数字信息的“持续存在”所面临的审查和删除威胁也增长了。对不少读者来说,放在书柜里的纸质文件反倒比新时代的数字媒介更值得信任。此外,数字化场所中信息的流动显然异常迅猛,即便不被删除,绝大多数内容也被遗忘在数字空间发霉的虚拟仓库中无人问津。

**重要的应是互联网怎样对公共事件和意见进行记忆。对用户而言,重要的则是怎样找到特定的记忆。答案自然是通过“检索”。**很遗憾的是,当我们从搜索时代过渡到如今的投喂时代,搜索也变得比从前更困难了。首先,中文互联网中几个重要平台之间并不共享数据库。这好比一个曾经包罗万象的中央图书馆分散成了几个地方图书馆。譬如说,知乎和微博都搭建了自己平台内部的搜索引擎;而如果想要搜索某个微信公众号的历史推送内容,那么腾讯自家的“搜狗搜索”就比百度或必应更方便好用;至于豆瓣,其内部甚至还并不具备一款差强人意的搜索引擎。

△ 不同社交内部搭建了自己内部的搜索引擎,数据库互不共享。

结合这五点,其实我们也可以反向归纳出将近二十年的学者们畅享的理想化数字公共领域到底应该是什么样的。

**1.审查力度:**内容发表不受过多限制——没有篇幅/字数/形式的限制。不设置过多敏感词。内容不被删除或者由用户自己选出管理者来审查并删除。

**2.时间调度:**用户发表内容的同时,其他用户可以即时在平台中浏览。平台不限制用户每天发表的内容数量。

**3.互动强度:**存在留言区。内容可以被讨论,而且讨论本身是被看重的。讨论的内容没有篇幅限制,而且交互界面上其可视层级不应比回复的内容低太多。留言之间的交互次数不受限制。

**4.平台热度:**平台对所有用户开放。可达性高,占据互联网中一块重要的疆域。用户身份是多元而非单一的。

**5.存储:**历史内容不被清理并且作为一个整体易于检索。

△ 我们可以从现有中文社交媒体阉割自身讨论区的方式,反推出理想的数字化公共领域应该具备哪些特征。

**事实上接近于这种乌托邦的社交媒体并不是没有存在过。十余年前的论坛和博客几乎都满足了这五点要求。**从这个角度上也更好理解为什么这两种平台衰落了。它们或许确实没有跟上技术迭代的节奏,但是根本的原因仍然是国情所致——在今天的环境下,它们必须衰落。

对于互联网创业者来说,这似乎也成了颇具讽刺性的一课:想要创业成功,还须自己在搭建平台的时候就考虑清楚这个问题——如何严防死守公共领域的出现?如果搭建出来的新平台满足了上述的四条甚至五条要求,那么很遗憾,几乎可以确定这次创业将在未来某个时间失败。

7.整体结构反思

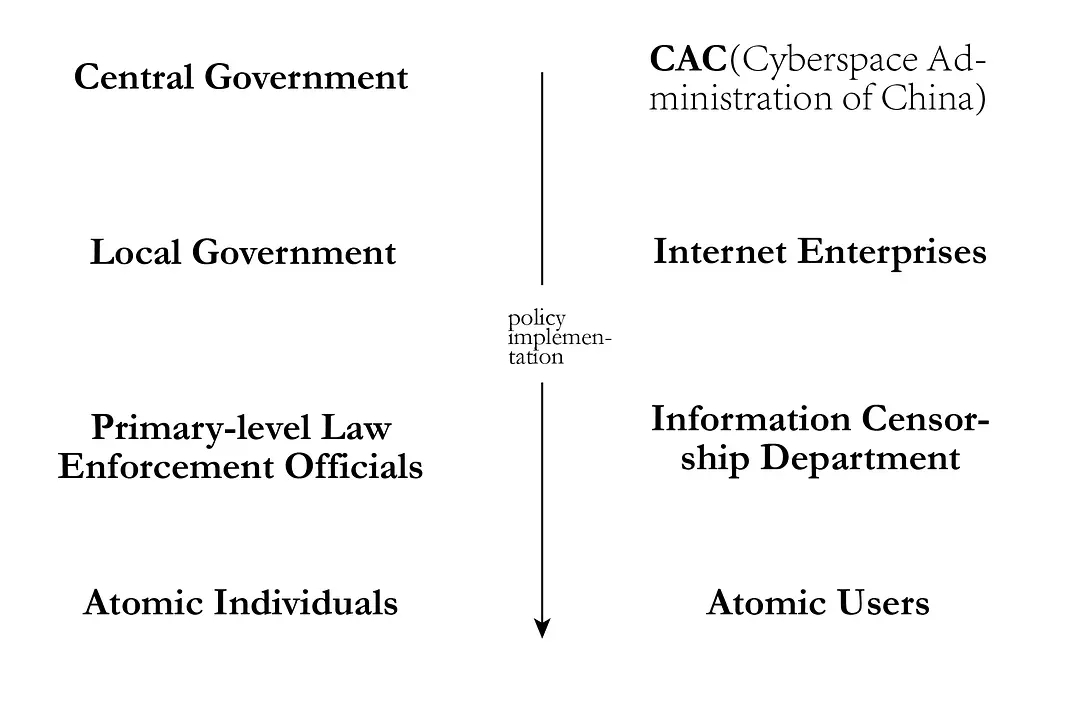

如果我们把视野进一步扩大到更加根本性的结构上,思考运营者为什么需要有意避免向用户提供“讨论”的场所,那么这背后的原因和这个国家几乎所有政策的执行都拥有同样的逻辑。对于一个“从中央到地方”的严格金字塔结构,社交媒体面对的版本即是:从国家互联网信息办公室(“网信办”)到互联网企业内部的网络信息审查部门(从主管到审查员),再到具备广泛影响力的用户(“大V”、“网红”、“POL”),最后是草根用户。政策在虚拟空间中的传达和真实空间并无二致,依旧是强调“领会上级的意图”以及“向上级负责”。所以在效果上,很多时候会表现出从中央到地方层层扩大的反应强度。因为“宁肯执行得过度,也不能执行得不到位”、“表态要充分”。

△ 我国现实空间(左)和网络空间(右)中的政策执行都拥有同样的逻辑。

一般认为,审查和信息管控的具体执行方式是“3F”政策——恐惧(fear)、怠速(friction)以及淹没(flooding)。

“恐惧”政策很好理解,对于发表过多“敏感内容”的用户,对其进行禁言和封号的处理。这种惩罚会让其他内容制造团队明白发表特定意见的代价何为。如果说为某些事情发声,其结果是运营了数年,拥有大量粉丝和影响力的账号被封禁,那么发表这些内容的账号将会大大减少。

“怠速”政策指的是一种软性也相对更加微妙的方式。“恐惧”政策在很多时候或许会造成更强烈的民意反弹,那么在这些时候,许多政策执行者会选择“怠速”政策,也就是为违规的社交媒体增加“摩擦力”——让平台的运行不再完美流畅。具体措施可以是暂停平台的部分服务器,使得用户在刷新和加载页面的时候等待时间变长,或者关掉平台一部分受欢迎的功能板块,让用户体验变得迟缓、残缺。这种情况下,即使不进行粗暴的禁言封号,平台自身的热度也会大大降低。

如果说上面所说的都还是“1984”的世界,那么“淹没”政策则更像是“美丽新世界”的做法。前两个政策或许会导致真相不断被删除,用户的语言表达不断被阉割和篡改。在最后一个“淹没”政策的施行下,这些都不会发生,真相或许也并不被删除。反而,它只是被无数的异议、异见、证据、假证据、谣言、半谣言、反谣言的澄清、反对反谣言的“实锤”不断挤兑,直到阅读者被难辨真假的信息洪流淹没,失去了最后的耐心,对该事件也变得麻木了。

△ “淹没”政策将真真假假的信息混杂在一起。

值得指出的是,“淹没”在很多时候并不需要任何实际政策的实施。因为在今天,每一个用户身处的本来就是一个信息不断淹没信息的混乱世界。很多时候真相确实仍然存在着,只是被无数的娱乐资讯和商品广告吞没掉,不再引起任何人的注意。

从这个意义上我们或许也可以理解为什么在英文互联网中也有一大批用户在怀念2000年代初的互联网1.0时代,也在感叹现在的讨论质量低下。毕竟“淹没”的情况是全球性的。

德波写下的《景观社会(The Society of Spectacle)》可以帮助解释这种信息洪水。景观社会的基本特征是“由图像主导的人际关系代替了真实的人际关系”。十余年前互联网中那种真实而生动的网友互动已经渐渐消失,许多人都怀念那种“亲密感”和真诚的关系纽带(connectedness)。

公众号运营者尤其能够明白这样的感受——每天点开公众号的首页查看关注人数等数字与图表曲线。在这个图像世界中,关注者的人格特征完全消隐了,他们不再是有血有肉有思考的“人”,而是被标准统一地抽象为了数字。这种由图像主导的、虚假的、间接的人际关系加强了景观化文字的产生。我们已经见证了无数公众号文章通过不断降低思辨门槛来招徕更多的看客。在现实生活中面对真实可感的人,这些作者未必能够说得出他们写下的那些耸动、不堪或低幼的内容。这些文字垃圾不引发思考,不促进批判理性,而是反其道而行之,注重于煽动情绪,宣泄情感,贴标签,或是急于发表观点,明确自己的站队,包括对他人进行两极化的道德审判。

最近一种风行的句式或许也证明了人们在这些文字垃圾影响下表达能力的衰退——“嗐,xxxx就完事了”、“嗐,说那么多,其实就一句话:xxxx”

这种反智的措辞摒弃了问题可能带有的多义性以及论证过程可能具有的复杂步骤,它将绝对的、暴力的简化凌驾在批判理性(critical reasoning)之上。对尤尔根·哈贝马斯(Jurgen Habermas)来说,这意味着大众媒体已经将公众的“批判理性训练”转变成了“预判(presupmtion)训练”。此时,即便某个场所名义上仍然面向公众开放,它作为一个公共领域实质上已经关闭了。

解释公共领域的存在为什么必不可少是一件很多余的事情。我们已经不止一次看见中文互联网中,人们围绕某一话题分成泾渭分明的两派,各自在不同的平台抱团形成同温层并向对方进行激进的攻讦。网民这种强烈的仇恨、斗争和揭发行为已经形成了高速自动运转的机器。

对话变得越发困难,因为双方说着不同的语言。在这种人民内部的意识形态战争甚嚣尘上的情况下,不必奢望对于某一话题讨论形成一个统一的公共意见,更不必谈借此去促成政策的良性改革。譬如针对“女性主义”这种宏大话题,群体内部形成两派互称“女权婊”和“男权癌”,他们都觉得对方是铁板一块、愚不可及,双方都在各自阵营中觉得和对方争吵是鸡同鸭讲;面对“疫情期间留学生该不该回国”这种具体问题,群体内部依然形成两派,双方仍然进行毫无可能达成合意的骂街式对战。这都说明了这样一个事实——当所有公共领域被取消,有效的讨论不复存在,不再有“作为私人的个体来到一起,形成公众”,而是“作为私人的个体更加遥远地分开了彼此”。

解决的方式只有对话;惟有理性的对话才能消解矛盾。没有地方讨论,只会有更多的两极化,更多的简化和污名化,更多无意义的争端。

作者:陈飞樾

原创内容首发于微信公众号“沙丘研究所”,标题: 中文互联网中“讨论”的消亡。

原文链接:https://www.douban.com/note/756494138/

评论:

Jo:最后的结论避重就轻了,矛盾不是因为缺少理性对话,而是只有一方能发声。

凤王的使者:非常优秀的论文,希望以后有更多学者能认真研究互联网社区的过去与现在,甚至给未来如何搭建更符合三个代表的网络社区出谋划策指点方向。有两个相关矛盾文中似乎没怎么论及: 1、如何避免官方或商业雇佣水军假扮“真实用户”,引导歪曲公众看法。就算普通用户都有人会搞小号给自己捧场乃至用来骂人呢。 2、运营社交媒体乃至博客BBS的大部分是商业公司,如果无法获利它们并没有动力去把平台建设成公众领域,适合高质量交流讨论。比如虎扑,本来是一些不错的理性讨论内容的,但就算没有过严的审查,虎扑也很可能如现在一样自发得变得更流量快餐化,关掉开放区等版块,停止日志碎碎念留言板等深入互动功能,引入营销号和各种商业推广内容。

wylht:深有同感。七年前我就坚信微信公众平台会流行而且这种流行是一个蓄意引导的阴谋。